La Gualdra 276 / Novedad Editorial

Mamá nunca supo que yo soñaba con caballos casi todas las noches. Era una mujer con herraduras en lugar de labios, no habría soportado presenciar mis sueños, en los que yo besaba los hocicos de los caballos, cubiertos de espuma, reventando. A ella no le gustaba la carne. No sé si alguna vez conoció algo más que la hierba.

Después de su muerte, mamá convirtió en su morada todos los espejos del mundo. Al principio se asomaba de vez en cuando, como si se tratara de un descuido. Hace un par de meses que atisba desde el rabillo de mi ojo. Tapo los espejos de la casa, pero Raúl los descubre para afeitarse y se le olvida volver a cubrirlos. A veces creo que lo hace para herirme. Luego me tranquilizo y me digo que no, es sólo que él no sabe. O no entiende. Cuando se va vuelvo a echar las mantas encima. No quiero que mamá se dé cuenta de que mi casa tiene ancas de caballos en lugar de columnas.

Los caballos viven hasta veinticinco años, sus tobillos son frágiles y cuando se lastiman a veces hay que matarlos. A pesar de eso, yo creo que veinticinco años es una edad perfecta para morir. Si se puede antes, mejor. Una vez leí una novela en la que un personaje decía que los caballos mueren con las mareas altas: no toleran la redondez de la luna y echan espumarajos de baba hasta morir de furia. Después supe que era cierto.

Toda mi vida me ha gustado contemplar a los caballos, sobre todo cuando duermen, porque lo hacen de pie. De niña, cuando vivía en el circo, iba a mirarlos cada noche. Aquellos animales ajetreados y viejos eran una extensión de mis sueños: corrían sin descanso sobre la pradera cobriza, en busca de un precipicio para dejarse caer.

En el suelo de mis noches había nidos de alondras, que reventaban como nueces bajo los cascos de sus patas. Cuando don Chucho descansaba, me acercaba a tocar el pelaje blanco del caballo que yo montaba durante mi número, creía que dormía de pie para poder correr apenas abriera los ojos y me preguntaba qué había detrás de éstos. Luego regresaba a la cama: soñaba que mis párpados eran de agua y un caballo, a lo lejos, cerraba los ojos y comenzaba a soñarme, tenso, preparadas las recias ancas para la carrera.

Cada noche soñaba con caballos. A veces sólo uno, que me soñaba, soñándolo, despertaba y corría enloquecido, mientras yo seguía con los ojos cansados de no tener párpados. Nunca se lo confesé a mi madre, que cada mañana insistía en que le contara mis sueños para descubrir qué le escondía detrás de la mirada.

Mamá siempre estaba hablando de irnos a vivir a la costa cuando dejáramos de trabajar en el circo, ambas sabíamos que difícilmente sería posible, pero nos seguíamos el juego. Ella había nacido para observar cómo los demás disfrutaban del espectáculo, mientras perforaba cientos, miles, millones de boletos. La mirada llena de agujeros que atestiguaban el deleite ajeno.

Yo le temía al mar. Me gustaba la arena, sí, pero la del desierto, esa tierra que es el recuerdo de aguas antiguas, ya desaparecidas. Así que procuraba no pensar en la playa ni una vez durante el día. Qué tal si con mi pensamiento y el de ella, amarrados a su deseo, terminábamos corriendo en esa dirección. Entonces yo no podría pretender que el eco de los abismos estaba demasiado distante como para escucharlo. Me asustaba entender la locura de los caballos y esa luna que los intoxicaba de desasosiego. Tenía miedo de encontrar un aviso en la arena, de averiguar por qué la marea olía a monturas podridas.

Mamá nunca comprendió el origen de esa baba que humedecía mi almohada y el cuello de mi camisón todas las mañanas. Estaba convencida de que yo tenía lombrices e invirtió buena parte de su mísero salario en tabletas que se me atoraban en la garganta, por más vasos de agua que bebiera después de cada dosis, y en aceites viscosos que prometían milagros.

Mientras los demás trabajadores del circo saciaban su sed en cualquier pozo que encontráramos en el camino, mamá me hacía esperar casi una hora a que el agua estuviera purificada según su idea. Así tuviera la boca blanca, de tan reseca, cada gota que llegara a mi lengua debía haber pasado antes por el escrutinio feroz de sus ojos, un filtro de carbón, otro de cantera y al final reposar durante quince minutos los efectos y bondades del cloro.

Yo no quise contarle de los caballos que apisonaban mis sesos cada noche. No fuera a ser que se le ocurriera darme algún jarabe asqueroso para curarme de las pesadillas o, peor aún, que tratara de exterminarlas de mi cabeza con algún filtro que me ayudara a soñar únicamente con lo que a las niñas buenas les está permitido.

Cuando mamá murió no quiso quedarse en la tumba, fue siguiéndome muy despacio, a una distancia que no percibí hasta que era demasiado tarde. Después descubrió mi afición a los espejos y se escondió en ellos, asomándose de cuando en cuando, para que yo no consiguiera olvidarme de que tarde o temprano nos convertiremos en una misma tierra. Entonces me encerrará entre sus costillas y no podré abandonarla de nuevo.

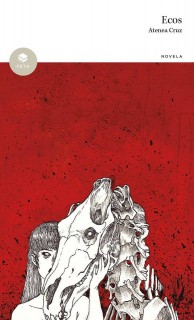

*Atenea Cruz (Durango, 1984). Estudió la Licenciatura en Letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado dos libros de cuentos y tres libros de poesía. Ecos (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2016), su primera novela, fue merecedora de la beca del PECDAZ (Zacatecas) en su emisión 2012-2013 y fue mención honorífica en el Premio Nacional de Novela Joven “José Revueltas” 2015. Becaria del PECDA (Durango) en tres ocasiones y ganadora de varios certámenes literarios locales. Ha colaborado en revistas como Tierra Adentro, Crítica y Vice.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_276