La Gualdra 648 / Opinión

A Panda y Nando

- La violencia: Sociedad, historia y pensamiento tranquilizador

Frente a la violencia padecida en el cuerpo del otro, muchas son las maneras en que los seres humanos rehuimos a ser interpelados. El sufrimiento infringido al otro, asumido en singular, resiste a la comprensión. Pese a ello, las tentativas de explicación están a la orden del día. En el intento de entender qué “es”, por qué surge o se da la violencia, es frecuente que, entre el común denominador de las personas interesadas en el “tema”, se den elucubraciones “estructurales” y “casuísticas”; “diagnósticos”, “razones” y “argumentos” dispuestos a esclarecer los “motivos” por los que la violencia acontece. (Se vislumbran hipótesis, soluciones probables, cursos y conferencias para, al menos, reconocerla y saber qué hacer con ella). No debe por nada de esto tampoco extrañar que, se puedan también realizar juicios en apariencia banales (en lo absoluto insignificantes), que se dé lugar a opiniones condenatorios o exculpatorias y, claro está, esfuerzos afanados en reconfortar y redimir –de ser posible– a las víctimas directas o indirectas.

En el “relevo” del amor al prójimo profesado por el cristianismo (y traicionado con frecuencia por sus hijas y sus hijos), la sociedad como ídolo, como dice Calasso en La última superstición (2018): “se ha convertido en el principal marco de referencia de todo significado” (p. 34), en el lugar común del que surgen y al que se dirigen todos los actos humanos. Asumida como todo orgánico, la sociedad es el espacio, el lugar y el camino en y desde el que “todo” se comprende y “puede” resolverse, es sólo en ella –y en sus instituciones– en quienes los fieles laicos deben confiar y seguir confiando. Y esto, en el transcurrir del tiempo y de las cosas que acontecen en la historia, en cuyo orbe se inserta y se pretende superar la violencia, el grito de las víctimas y el clamor de los sobrevivientes, invisibilizándolos en el devenir histórico y las urgencias de los “grandes intereses” (económicos, políticos, democráticos, etcétera).

Poniendo los ojos en las víctimas y en los verdugos, el pensamiento social plantea hipótesis y resultados, razones y argumentos esmerados –o no tanto– para dar con una respuesta sobre lo que significa la violencia de unos contra otros. Frente a esta violencia, retomando a Arendt (1996): “la sociedad espera de cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta”, y ésta no puede ser sino una que “imponga innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a normalizar a sus miembros” (p. 51). ¿Es traducible el sufrimiento de las víctimas de violencia al discurso social y normativo?, ¿qué lugar ocupan los seres violentados en la sociedad y en la historia? Tanto la explicación social como la histórica acerca de la violencia y el sufrimiento que ésta genera, con frecuencia relativizan el absoluto del dolor, y ejercen entre todos aquéllos que no se escandalizan ante la muerte lacerante un espíritu tranquilizador.

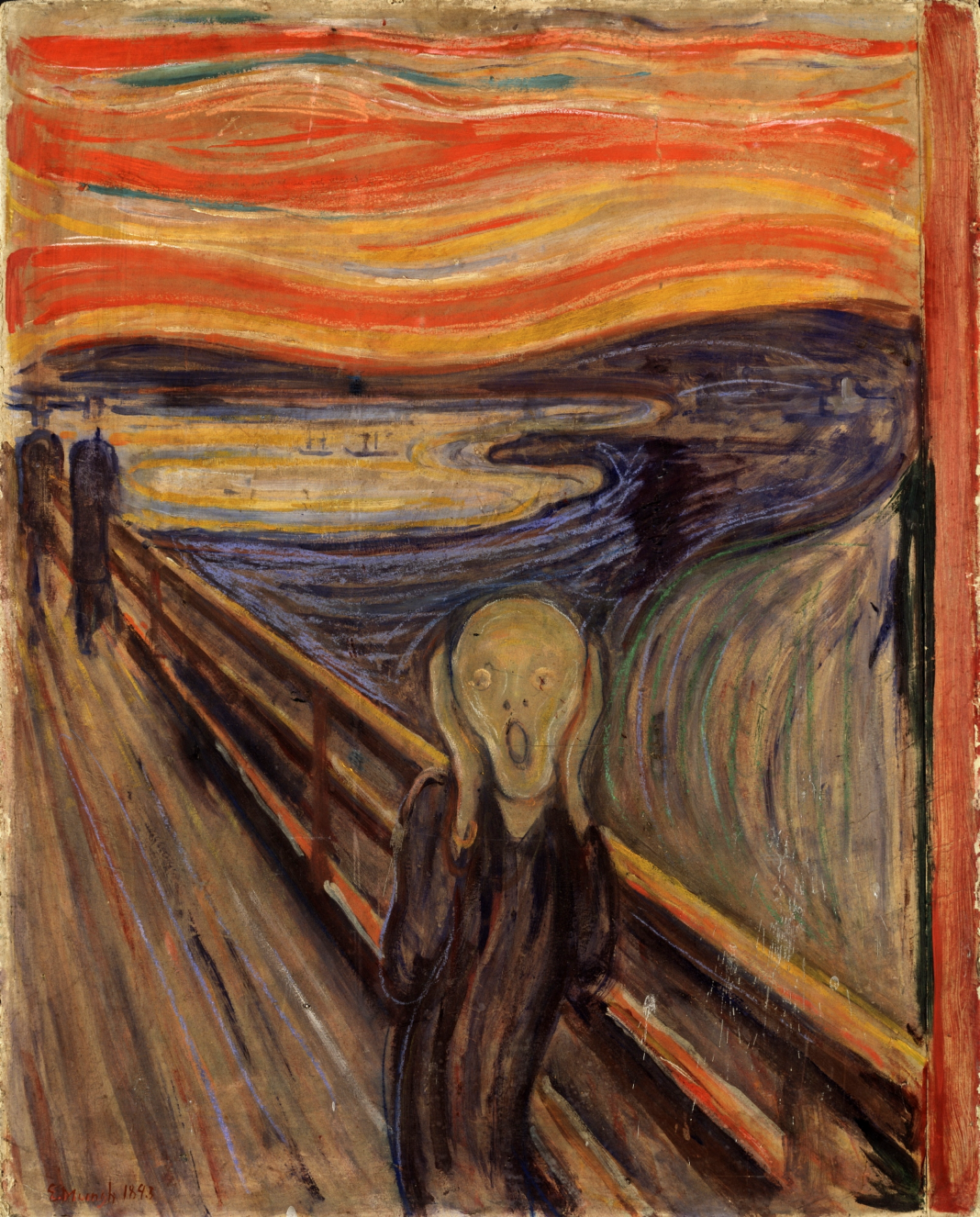

¿Qué podemos decir frente a los ultrajes sufridos? La experiencia del sufrimiento se mueve en “los umbrales de la expresión verbal” (Améry: 48). ¿Es en verdad posible asimilar la violencia sufrida en el cuerpo del otro?, ¿conjurar el dolor para evitarlo en el futuro? Amery (2004) reconoce que, “la nación francesa se levantó contra la tortura en Argelia”, y que éste es “el título de honor de este pueblo” (p. 84), sin embargo, tiempo después, ¿qué hizo la nación francesa para evitar el genocidio en Ruanda? ¿Qué hicieron las “naciones civilizadas” para evitar la persecución y el sufrimiento de los Yazídies durante la década pasada? ¿Qué hacen hoy las “potencias civilizadas” para detener el genocidio en Gaza? El cálculo y la intención deliberada de no ver, el olvido y la indiferencia generalizada nos atraviesan y rebasan. Sin duda, podemos decir también con Amery (2004) que: “en otros lugares los gritos no llegaron al mundo como tampoco los gemidos” (p. 84). Y que, pese a toda tentativa de superar la violencia en la normalidad de la vida cotidiana: “se grita bajo suplicio. Tal vez en este momento, en este mismo instante” (p. 84).

La rueda de la historia gira y sigue girando, y bajo sus ruedas yacen olvidados pronto los gritos de los quejosos que, por algún tiempo fueron fieles a la esperanza de que hubiese en días venideros una época en el que todo pudiese ser y estar mejor. Las causas que “explican” por qué es que ocurrió el hecho escandaloso (la tortura y la muerte del ser amado), sustituyen el hecho mismo, y las madres y los padres y los hermanos del pariente violentado o desaparecido, habrán de resignarse imposiblemente a la pérdida y, para colmo, en innumerables casos, cosa también violenta, debiendo cargar con la mácula del juicio sentencioso y que exculpa a discreción, obstinándose a menudo en hacer responsables a las víctimas del mal que les tocó “por su propia culpa”. Convencidos de esta suerte de ley de la compensación cósmica, en que aquéllos que pagan no son sino los que de algún modo “la deben”, el pensamiento tranquilizador se congracia, de la misma manera en que lo hacen “la inmensa comunidad de los ilesos del mundo” (Améry: 154).

La muerte violenta, a pesar de su radicalidad y exceso, está a merced del olvido de la historia y las “certidumbres” de la sociedad, que como principios y sinos constituyen los horizontes de sentido a partir de los cuales se define la totalidad. El ser humano singular, con su dolor y sus clamores, es incorporado al decurso del devenir histórico, y lo que de ello queda no es sino el recuerdo de los vivos que también habrán de morir, al amparo de la indiferencia de un mundo en el que sólo algunas minorías parecen importar, al menos, por un tiempo.

Lejos de pensar o siquiera imaginar que el eterno progreso pueda ser visto como una ingenuidad decimonónica, nada detiene la idea-fuerza de que la prosperidad (“el progreso”) llegará a pesar de todo, y de que, llegará una época en el que los beneficios de la educación y su cultura nos pondrán sin duda redimir. Pero, el problema no es la utopía, el futuro probable en el que “puede” que haya alguna solución. La violencia se da aquí y ahora, en el presente absoluto del dolor en que las víctimas exigen justicia, en el presente en que se juzga a los muertos por “sus culpas”, y en el que, por cierto, el otro y los otros esperan de nuestra respuesta.

Améry, J. (2004). Más allá de la culpa y la expiación. Tentativa de superación de una víctima de la violencia. España. Pretextos. pp. 48, 84, 154.

Arendt, H. (1996). La condición humana. España. Editorial Paidós. p. 51.

Calasso, R. (2018). La última superstición. Letras libres. pp. 32-37.