La Gualdra 585 / Arqueología / Historia

La presencia azteca por tierras zacatecanas

Por Carlos Alberto Torreblanca Padilla*

Actualmente se ha planteado la presencia azteca en tierras zacatecanas; sin embargo, es importante comentar que esta idea no es nueva. En 1615, Fray Juan de Torquemada fue el primero en exponer este tópico y consideró a las ruinas de La Quemada como testimonio de la peregrinación azteca. Esta propuesta fue retomada en 1653 por el padre Antonio Tello, quien agregó que los aztecas pasaron por Sain Alto, Fresnillo, Trujillo, Valparaíso, Zacatecas, Malpaso, Jerez y Tuitlán (La Quemada). Para 1855, Carl de Berghes observó restos de construcciones antiguas en Sombrerete, Sain Alto y Fresnillo, asumiendo que correspondían a poblaciones aztecas. Guillermin Tarayre, en 1869, consideró que la Pirámide Votiva de La Quemada estaba dedicada a Huitzilopochtli. La presencia de esta deidad azteca fue reafirmada en 1875 por el padre Agustín Rivera, que denominó a La Quemada como Chicomoztoc. Finalmente, don Elías Amador escribió en 1892 que La Quemada era Chicomoztoc y que los aztecas se asentaron en territorio zacatecano.

Se puede entender que durante este largo periodo cronistas, exploradores e historiadores ostentaran la suposición de una presencia azteca en Zacatecas, debido a que el único grupo nativo del que se tenía un amplio conocimiento era el azteca, lo cual se utilizaba como una referencia del pasado prehispánico; su imagen como grupo originario fue empleada como identidad de la nueva nación mexicana durante la independencia de México, se adaptó en todo el país y persiste hasta la actualidad.

Con el arribo de los primeros arqueólogos a La Quemada, en el siglo XX, se comenzó a cuestionar dicha suposición. En 1903, don Leopoldo Batres sugirió que esta antigua ciudad había tenido una ocupación tarasca. Posteriormente, arqueólogos como Eduardo Noguera (1927), Pedro Armillas (1962), Charles Trombold (1974), Phil Weigand (1978), Peter Jiménez (1989) y Ben Nelson (1990) difirieron de la idea de la presencia azteca debido a que no se tenía evidencia arqueológica que lo sustentara, por lo que este sitio se denominó como La Quemada y se estableció su pertenencia a la Cultura Valle de Malpaso (350 al 900 d.C.).

Actualmente, Bernardo del Hoyo Calzada, acompañado de un equipo de exploradores apoyados por una empresa televisiva local, han señalado en distintos medios la localización de sitios míticos, a saber: Aztlán, en La Salada; Chicomoztoc, en la Cañada de Linares; Chapultepec, en la Sierra de Chapultepec (entre Fresnillo, Sain Alto y Sombrerete); y Coatepec, en Tetillas, todos estos lugares localizados en los municipios de Fresnillo y Río Grande.

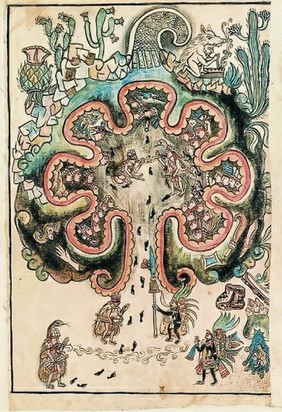

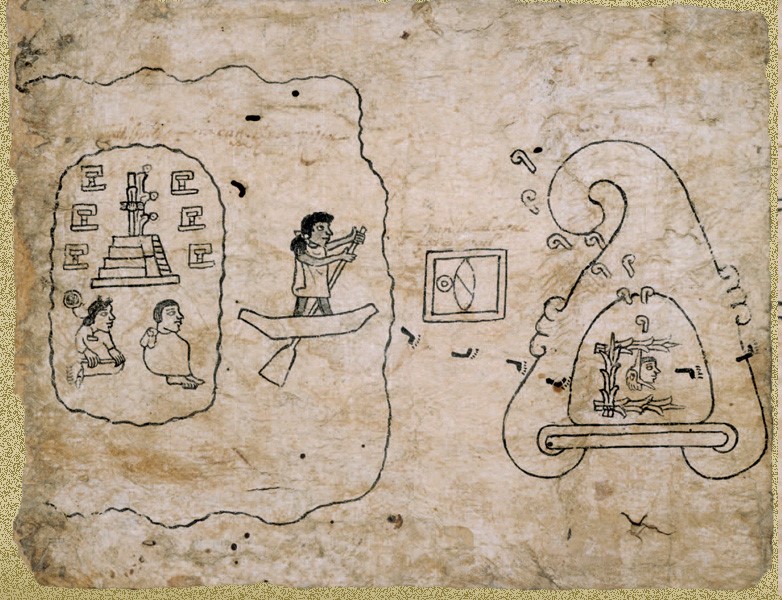

Lo anterior conduce a reflexionar sobre la nueva identificación de dichos lugares de la migración azteca en territorio zacatecano. Esta narración fue registrada por los misioneros que comenzaron a conversar con los aztecas para conocerlos; así, Fray Bernardino de Sahagún recuperó importante información de primera mano. Existen, además, documentos gráficos como el Códice Boturini o la Tira de la Peregrinación y la Historia Tolteca Chichimeca. Es importante pensar en el contexto histórico y cultural de esta mítica narrativa y los documentos sobre el origen de los aztecas; sabemos que corresponden a los mitos de origen o creación en los que un grupo cultural explica su razón de ser y el funcionamiento del cosmos. Mitos similares se encuentran en la tradición judeocristiana, como la creación de la humanidad en el Jardín del Edén. En el caso de Aztlán, Moctezuma Ilhuicamina, quien gobernó al imperio mexica entre 1440-1469 d.C., organizó, sin éxito, una comitiva para localizar este lugar mitológico.

Establecido lo anterior, surge la pregunta: ¿es posible identificar los sitios de la migración azteca? Por su origen mítico, la ubicación de estos espacios plantea una seria problemática. Federico Navarrete ha señalado que estos lugares eran topónimos que se podían aplicar y agregar a cualquier sitio donde se realizaran las ceremonias. Es decir, se recreaban estos espacios a través de rituales; por tanto, es posible que existan varios Chicomoztoc. Este autor toma como ejemplo la imagen de Atenas, cuna del conocimiento occidental, la cual se reproduce en distintos lugares para referirse a espacios culturales. En México, por ejemplo, se conformó un grupo llamado El Ateneo de la Juventud; en Fresnillo, a la antigua Escuela Práctica de Minas, construida en 1851 con una fachada neoclásica, se le denomina actualmente Ágora; lo anterior, por supuesto, no significa que los griegos hayan estado en estos lugares, sino que hay una connotación simbólica.

Retomando la propuesta de Bernardo del Hoyo, la evidencia presentada para argumentar que Aztlán se encuentra en La Salada es un montículo al centro de la actual laguna, el cual tuve la oportunidad de recorrer y pude verificar que no existe vestigio arqueológico alguno. En el argumento presentado se retoma la etimología de la palabra Aztlán como el lugar de la blancura y se recurre al color blanco del área debido a las formaciones de caliche para su identificación; asimismo, se agrega la explotación de la sal en periodos históricos en el lugar sugiriendo que también fue explotada en la época prehispánica. Apegándonos a la etimología, Aztlán significa el lugar de las garzas, por lo que es notable cierto acomodo al discurso de esta denominación para utilizarla como “blancura”. Es cierto que la sal fue valiosa en la antigüedad, sin embargo, hasta el momento no existen vestigios de su explotación en La Salada durante el periodo prehispánico. Se incluye en la aseveración de la presencia azteca en este lugar una mina de jade en la denominada Cueva del Rey; al revisar esta supuesta mina, notamos que la formación cavernosa, así como las supuestas herramientas encontradas, son naturales, sin vestigios arqueológicos. Es conocida la actividad minera en la región de Chalchihuites entre los años 200 al 900 d.C., donde se explotaron piedras azul-verdes, pero no es posible vincularla con La Salada porque corresponde a fases históricas distintas.

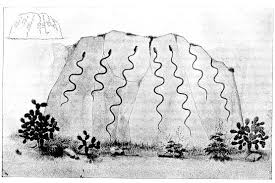

En la Cañada de Linares hay un sitio con pinturas rupestres en una covacha, de las cuales no ha sido posible establecer ubicación cronológica y filiación cultural. A pesar de ello, Del Hoyo y su equipo aseguran que ahí se localizan las siete cuevas de Chicomoztoc. En la narración azteca, Chicomoztoc es considerado como el lugar mítico de donde surgen los siete grupos nahuas. En la imagen plasmada en la Historia Tolteca Chichimeca, se observa un paisaje árido, con biznagas y nopales. El altepetl o cerro sagrado se representa con siete cuevas, en cada una de las cuales aparece un personaje. Esta imagen simboliza el nacimiento de nuevos seres de la madre tierra; con ello, se justifican los grupos elegidos que poco a poco se separarán pues, posteriormente, los aztecas se convertirán en mexicas y tomarán el dominio. Entonces, la pregunta es: ¿cómo son estos espacios míticos en la realidad histórica? Debe de existir un adecuado análisis mitológico a la narración, no solamente decir que, si hay cuevas, entonces se trata de Chicomoztoc. Lo mismo sucede con el sitio de Chapultepec, ubicado por Del Hoyo en la Sierra de Chapultepec, ya que ha supuesto que, al llevar este nombre, en automático se trata del lugar sagrado. Hasta el momento sólo existe un sitio con pinturas rupestres localizado en esta sierra y no corresponde a la cosmovisión azteca.

En el caso del cerro Coatepec, en Tetillas, sólo observamos pareidolia, es decir, se perciben formas conocidas en lugares donde no las hay. Sin embargo, se comenzaron a realizar ceremonias en el equinoccio de primavera, lo que llevaría con los años a la creación de un nuevo mito en la región como atractivo turístico.

Con base en los datos arqueológicos, en la región de Fresnillo, Río Grande, Juan Aldama y Francisco R. Murguía, se tienen registrados 42 sitios arqueológicos. Por sus características corresponden a grupos nómadas y algunos semi sedentarios. Los restos detectados muestran una tradición cultural distinta a los aztecas que requiere mayores estudios para su comprensión.

Por lo tanto, no se justifica hacer inferencias simples y adecuarlas al discurso deseado, considerando, además, que esta mentalidad mesoamericana era ajena a los grupos nómadas que poblaron la región. En esta propuesta de presencia azteca en Zacatecas detectamos un anacronismo en la interpretación para adecuar una hipótesis. Es importante reconocer a los grupos originarios del siglo XIII que habitaron Zacatecas, como los zacatecos y guachichiles, debido a que se está negando su existencia en ese discurso. Aún falta un debido análisis historiográfico y pruebas concretas por quienes plantean la hipótesis de presencia azteca. Desde nuestra perspectiva, los aztecas nunca ocuparon el territorio zacatecano; esto sólo constituye un discurso nacionalista de identidad que evidencia desconocimiento de la historia local. Finalmente, es preocupante el riesgo de un saqueo arqueológico y afectación al patrimonio cultural zacatecano durante las visitas a estos lugares, pues podría perderse información si no existe un manejo profesional en la recuperación de los vestigios arqueológicos.

* Sección de Arqueología del Centro INAH Zacatecas.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_585