La Gualdra 621 / Libros / Gastronomía / Literatura

Puchero

—¿Te vas de viaje?

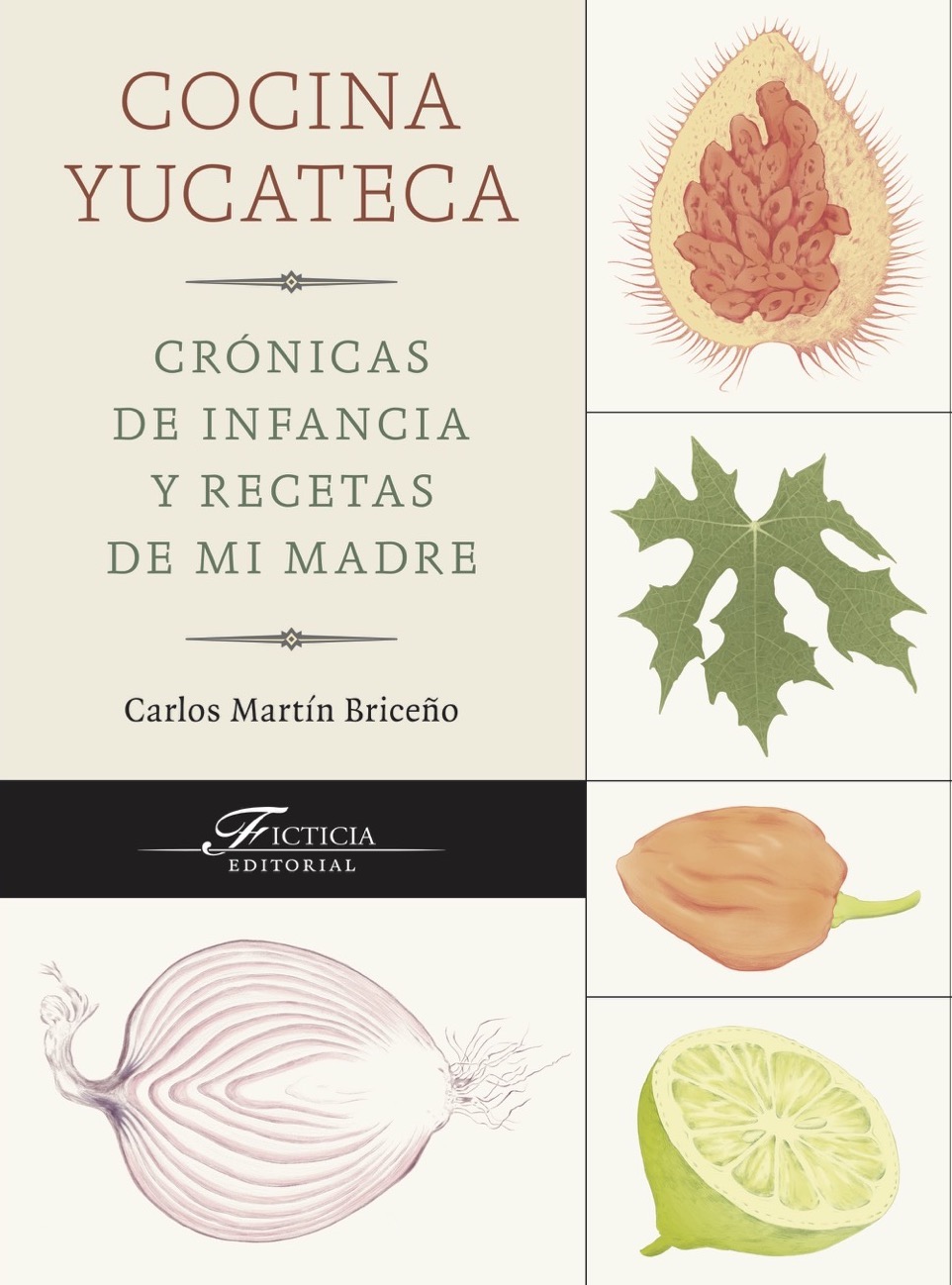

Era la voz de mi padre. Aún no terminaba de servirme de la fuente que mamá había colocado en el centro de la mesa y ya mi plato desbordaba de verduras: colinabo, camote blanco, calabaza, papa, zanahoria, plátano macho, repollo, chayote, elote, aguacate. Todas eran indispensables para el puch que haría mezclando las verduras con las presas de carne de res, puerco y gallina que aguardaban en el siguiente platón, a un lado de la sopera con el caldo hirviente.

Cada vez que a papá le parecía que en las comidas familiares nos servíamos de más, preguntaba lo mismo: que si nos “íbamos de viaje”. La interrogante que mi padre hacía en la mesa en son de broma tenía su origen en la época en que la península yucateca no contaba aún con vías terrestres que la comunicaran con el resto del país y los viajeros debían realizar largas travesías por mar para llegar a sus destinos. Por ejemplo, para trasladarse a la Ciudad de México había que tomar un vapor en Progreso y desembarcar en Veracruz y de allí tomar un tren hacia la capital. Aquellas odiseas se aguantaban mejor con la barriga llena. Qué mejor platillo para tal fin que un buen puchero de tres carnes.

Habiéndome servido, me dispuse a cortar, picar y revolver las carnes y las verduras, una tarea que requería de mucha paciencia ante mi voraz apetito. Aunque el puch estaba reservado para los niños pequeños, me seguía gustando, aun de adolescente. Para mí, no había mejor manera de gozar de este guiso —pariente cercano del pot-au-feu francés, el ajiaco caribeño y la olla podrida española— que mezclando todos sus ingredientes, cuyo sabor se sublimaba al complementarlos con una porción de arroz amarillo, mucho chile habanero, algunas rodajas de lima y una generosa cucharada de salpicón de rábano y cilantro.

Mientras saboreábamos la comida, mi hermano Enrique, que toda la vida se la pasaba leyendo, observó que en La del alba sería, las memorias de Ermilo Abreu Gómez, se contaba cómo se hacía el puchero a fines del siglo XIX. Nadie prestó atención a su comentario, pues todos estaban demasiado entretenidos almorzando. Fui el único que abandonó momentáneamente su plato para decirle que dejara de mentir, lo que provocó que Enrique se levantara de inmediato de la mesa para, segundos después, regresar con el mentado libro entre las manos. Pidió que todos le prestáramos atención e, impostando la voz, leyó: “Primero venía una taza de caldo con garbanzos y no sé cuántas menudencias y tocino […] Después un plato copeteado de arroz guisado con azafrán, oloroso y húmedo. Enseguida el puchero: presas de carne de res con verduras: plátano, nabo, colinabo, repollo, zanahorias, camote”.

—¿Escuchaste, incrédulo? —me dijo, antes de sentarse.

Obligado por mi madre, hice de tripas corazón y no tuve otro remedio que ofrecerle una disculpa a Enrique.

Cuando terminé de comer me sentía tan lleno que, a pesar de mi esfuerzo por participar en la sobremesa, un repentino sopor me obligó a abandonar el comedor e irme directo a la hamaca. Los ojos se me cerraban. Ni siquiera tuve ánimo para esperar los ciricotes en almíbar que mi abuela había preparado. Entendí por qué el puchero de tres carnes solía cocinarse solo en domingos o días de fiesta, cuando nadie tenía que regresar al trabajo o realizar alguna actividad vespertina. Ya acostado, antes de que me atrapara el sueño de la siesta, pensé en las crujientes empanadas que mi madre prepararía para la cena con lo que hubiera sobrado de la comida. Me sobé la barriga. También el viaje del sueño se disfrutaba mejor con el apetito satisfecho.

Queso relleno

—Ten cuidado, hijo, no te vayas a pasar.

Es la voz de mi madre. La ayudo a escarbar la bola de queso para dejarla hueca. La necesita para preparar el queso relleno de mañana domingo, cuando celebraremos su octogésimo cumpleaños. Por un instante su comentario me devuelve a la niñez, me remonta cincuenta años atrás, cuando había que conseguir este queso holandés de contrabando. Nos lo traía desde la zona libre de Chetumal la tía Sara, una prima de mi padre dedicada al tráfico de ultramarinos, quien solía llegar a mi casa con un bolsón repleto de exquisiteces importadas: aceite de oliva español, mantequilla de Nueva Zelanda, carne enlatada danesa, caramelos ingleses, ambrosías de la Nueva Escocia y, por supuesto, un vasto surtido de quesos europeos. El de bola no duraba mucho en la despensa. Apenas aparecía, mis hermanos y yo lo devorábamos con fruición. Nos encantaba su sabor añejo, fuerte y salado. Lo comíamos revuelto con huevo, acompañado de pan francés caliente, en quesadillas o simplemente a pedazos, extrayéndolo a través de un orificio cuadrado que se le abría en la parte superior. Ahora mismo, con la ayuda de una cuchara, lo escarbo de igual forma. Y aunque pongo gran cuidado, hay angustia en la voz de mamá. Teme que debilite sus paredes.

—No te preocupes —respondo—. Ya casi termino.

—Apúrate —dice—. Aún tengo que quitarle la parafina para remojarlo. Y todavía me falta terminar el picadillo.

—Dame unos minutos —contesto, al tiempo que recuerdo la conversación que sostuve alguna vez en Chetumal con Johnny Baroudi, el distribuidor más importante de este queso en la república, quien me confió que cada año los representantes de la cooperativa que lo produce lo invitan a él y a su esposa a pasar una semana en Ámsterdam con todos los gastos pagados. El viaje, me dio a entender, era solo una pequeña compensación por todo el dinero que les dejan las enormes ventas de este queso en la península.

Sonrío. ¿Quién diría que del encallamiento en las costas yucatecas de un navío mercante holandés cargado de bolas de queso y el ingenio culinario de algunas amas de casa nacería este sofisticado plato?

Observo a mi madre. Está comenzando a preparar el picadillo. A un lado de la estufa ha colocado los ingredientes para tenerlos a mano: aceitunas, pasas, alcaparras, huevo cocido, cebolla finamente picada y chile dulce. El olor de la carne de cerdo al cocinarse me abre el apetito. Desde ahora comienzo a saborear el almuerzo del domingo, imagino la rebanada que habré de servirme, saboreo de antemano la combinación de los ingredientes, el dejo gustoso del kol, el agridulzor de la salsa de tomate, y comienzo a salivar. Me levanto de la mesa y le entrego finalmente a mi madre la calavera de queso ya lista. Ella suspira aliviada.

—Quedó perfecta —dice.

Antes de retirarme le doy un abrazo y siento la fragilidad de su cuerpo. Mañana, a eso del mediodía, regresaré con un par de botellas de sauvignon blanc para celebrar su cumpleaños y acompañar la que considero mi favorita de entre todas las comidas yucatecas.

* Fragmento del libro editado por Ficticia Editorial. Comprar en: https://ficticia.com/catalogo/249