La Gualdra 634 / 110 Años / Dossier Cortázar

I

En 1980, Julio Cortázar disfrutaba o padecía, según el caso, de la fama personal y la gloria literaria, además de las penalidades derivadas de su compromiso político y las impuestas irremediablemente por la edad: tenía entonces sesenta y seis años y llevaba —como afirma en su correspondencia— una “vida de obligado trotamundos (por culpa de los Videla y los Pinochet inter alia)”.

Desde que Cortázar experimentó esa especie de epifanía revolucionaria en el primer viaje a Cuba, su trabajo literario y su activismo político siguieron caminos paralelos y, en algunas ocasiones, como en su novela Libro de Manuel, se solaparon. Dejó de ser un escritor latinoamericano para convertirse en un latinoamericano escritor. ¿Supone este retruécano de su autoría una renuncia a la literatura en beneficio de la actividad política? En absoluto, sólo implica que, a partir de esa toma de conciencia, Cortázar entendió que un “escritor comprometido” puede enviar a los lectores otro tipo de mensajes sin renunciar a la gran literatura.

Así, pues, para 1980, Julio Cortázar ha pasado al menos cinco años de aquí para allá como un escritor consagrado que aprovecha cualquier plataforma para hablar, con el pretexto de la literatura, sobre América Latina: la luminiscencia de la Revolución cubana ha quedado un poco atrás, y los temas más acuciantes para Cortázar son en ese momento las dictaduras del Cono Sur (el gorilato) y, sobre todo, Nicaragua, que afrontaba un proceso de reconstrucción tras la caída de Somoza y los miles de problemas que toda revolución triunfante encuentra al día siguiente de su victoria.

La bitácora de ese año rebosa de actividad. Entre enero y febrero, Cortázar y Carol Dunlop, su última pareja, visitaron Cuba y Nicaragua. Regresaron a París con el fin de preparar un nuevo viaje de una semana a mediados de marzo: “a Nicaragua —dice Cortázar—fui por Nicaragua misma, y ahora voy a Italia por Nicaragua… me rompo todo para conseguir una mayor solidaridad de estos roñosos europeos con ese pequeño y maravilloso país que se quitó de encima a Somoza pero no así la miseria y el subdesarrollo totales”. De nuevo París. A mediados de abril, visitó la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde dictó sendas conferencias en el Barnard College y en el City College; las disertaciones versaron sobre la literatura de América Latina y su contexto sociopolítico. A principios de mayo, viajó a Washington y a Montreal; en Canadá pudo convivir con el hijo de Carol Dunlop y descansar, por fin, de tanta charla y conferencia. El 15 de mayo regresó a París, de donde se ausentaría seis meses. ¿Los destinos? México y la Universidad de California, en Berkeley.

Cortázar disfrutó de un descanso paradisiaco de tres meses en nuestro país. Desde mediados de julio hasta finales de agosto, se instaló, con Carol Dunlop y su hijo, en un complejo de bungalows llamado Las Urracas, a orillas del mar, en Zihuatanejo. Ahí se dedicaron a asolearse, nadar, leer y escribir a salvo de los numerosos admiradores que acosaban a Julio Cortázar con peticiones de autógrafos y fotografías. Cada tercer día iban al pueblo más cercano por provisiones y regresaban a la misma rutina de sol, lectura y escritura.

A finales de agosto, Cortázar participó, en la Ciudad de México, como jurado del premio sobre el militarismo en América Latina, convocado por la editorial Nueva Imagen. Su viaje terminó con un recorrido por el interior del país. El hijo de Carol Dunlop volvió a Montreal, y la pareja alquiló un auto para visitar, entre otros sitios, Palenque, Monte Albán, Oaxaca y Guanajuato.

Siguiente destino: Berkeley.

II

Cortázar, como muchos otros intelectuales y políticos, identificó y señaló con claridad que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de América Latina tenía nombre y apellido: Estados Unidos y su política exterior. Por lo cual, podría parecer contradictorio que un escritor latinoamericano comprometido con las causas de Cuba y Nicaragua aceptara visitar y dar un curso de casi tres meses en cualquiera de sus universidades. Sin embargo, pese a que se le ha recriminado una supuesta ingenuidad política, Cortázar tenía claro que las palabras de un escritor con su popularidad podían contrarrestar la desinformación y la mala información que los jóvenes norteamericanos recibían a diario sobre los problemas de Latinoamérica. ¿Qué más puede aportar un escritor que su discurso? Así se lo dijo a Eduardo Galeano: “Qué buena francotiradora puede ser la literatura, y si alguien lo sabe sos vos”.

Más que candidez, encuentro en las acciones de Cortázar el reconocimiento de una necesidad y la aceptación de sus límites, aunque a veces la euforia ensanchaba estos límites. En una carta fechada el 21 de mayo, dirigida a Jean Andreu, uno de sus críticos franceses, anuncia su curso en los siguientes términos: “me voy tres meses a Berkeley, en California, a hacer lo mismo que en Nueva York (son especialmente reaccionarios… de modo que les voy a caer como Lenin en el tren blindado, y ya veremos lo que pasa pero vale la pena)”. Y al hacer el balance del curso, en diciembre, agrega: “Lo de Berkeley salió bien, creo. En el Departamento de Español todavía deben estar bajo la impresión de que albergaron a un peligroso «terrorista». Mejor eso que ser una momia”.

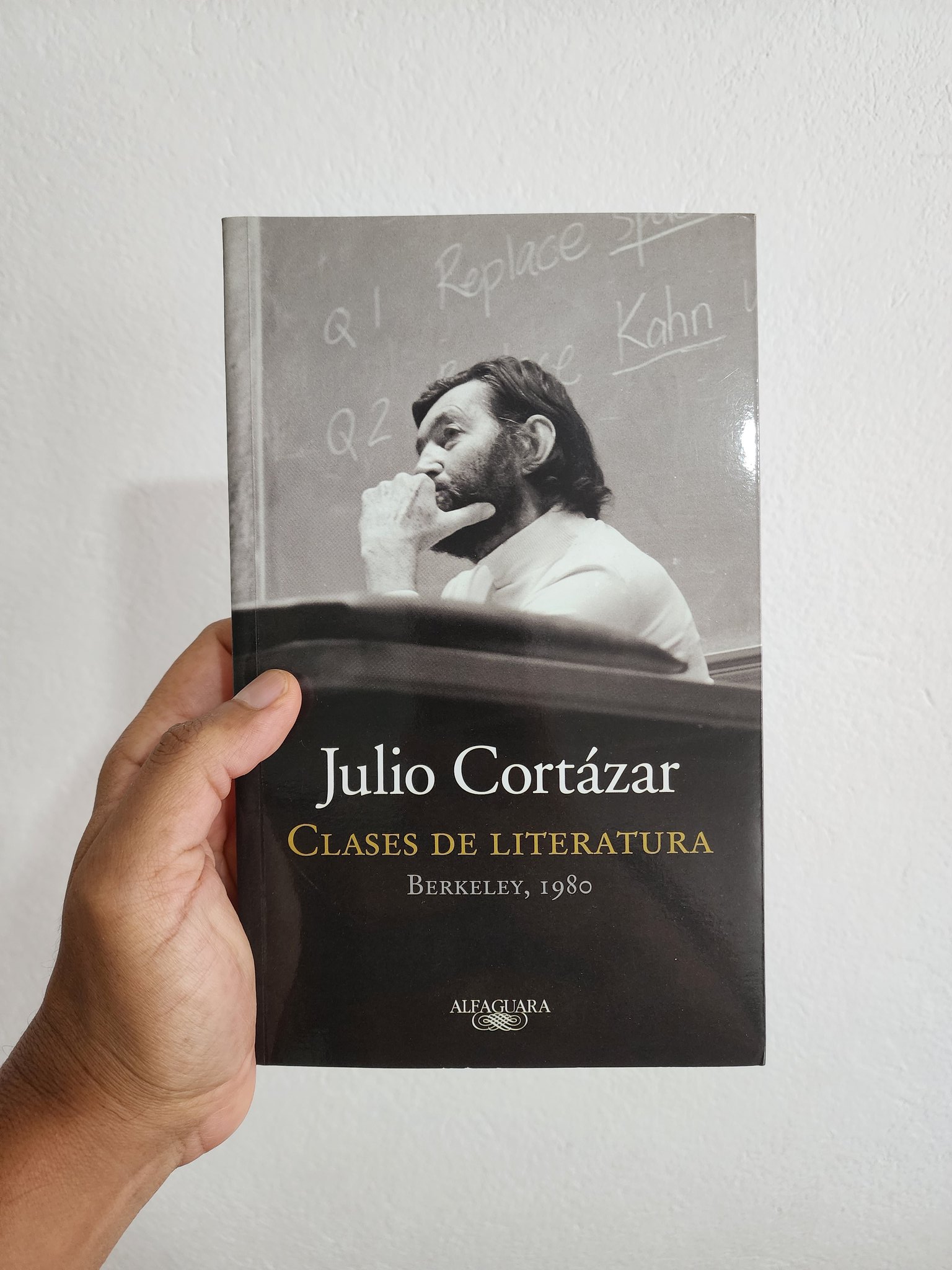

¿En verdad fueron tan incendiarias las clases de Julio Cortázar en Berkeley? Afortunadamente podemos juzgar por nosotros mismos, pues la editorial Alfaguara publicó en el 2013 la transcripción de estas charlas en un volumen titulado Clases de literatura. Berkeley, 1980.

En lo que a mí respecta, considero que Lenin nunca llegó a Berkeley ni hubo actos de terrorismo. Sí hubo, en cambio, una exposición lúcida y clara de las ideas más importantes de Cortázar sobre la literatura en general y sobre su literatura en particular. En las clases habló de lo que hoy podríamos llamar los lugares comunes cortazarianos: el cuento fantástico, el realismo, Rayuela, su vida en París y su nexo con la Revolución Cubana. Desde luego habló de política: sobre el caso Padilla y algunos otros temas.

Me interesa, sin embargo, destacar un momento específico de estas clases. Después de hablar del asesinato de Roque Dalton, una alumna argentina, con la intención de trastabillarlo, cuestionó a Cortázar por qué no decía que en Argentina, así como los militares han asesinado gente, “también los militares han sido muertos”. La respuesta de Cortázar parecería de sentido común, hasta elemental; yo la encuentro más bien punzante, incluso podemos extrapolarla a sucesos de nuestro presente como la masacre de palestinos perpetrada por Israel: “Lo que creo que habría que pensar y tener siempre en cuenta cuando se habla de violencia y de afrontamientos e incluso de crímenes entre dos fuerzas en lucha es por qué comenzó la violencia y quién la comenzó, o sea introducir una dimensión moral en esta discusión”.

Cortázar no pensaba en un pacifismo abstracto y, por abstracto, inicuo: en esta respuesta subyace una petición de justicia, justicia antes que paz. Aquí Cortázar, a quien, ya lo he dicho, se ha tildado sin razón de ingenuo, actuó con coherencia. En las páginas preliminares a Libro de Manuel (1973) había desarrollado ya una idea clara (y poética) sobre la violencia: “la difundida imagen de la muchacha norteamericana que ofrece una rosa a los soldados con las bayonetas caladas sigue siendo una mostración de lo que va del enemigo a nosotros; pero que nadie entienda o finja entender aquí que esa rosa es un platónico signo de no violencia, de ingenua esperanza; hay rosas blindadas, como las vio el poeta, hay rosas de cobre, como las inventó Roberto Arlt”.

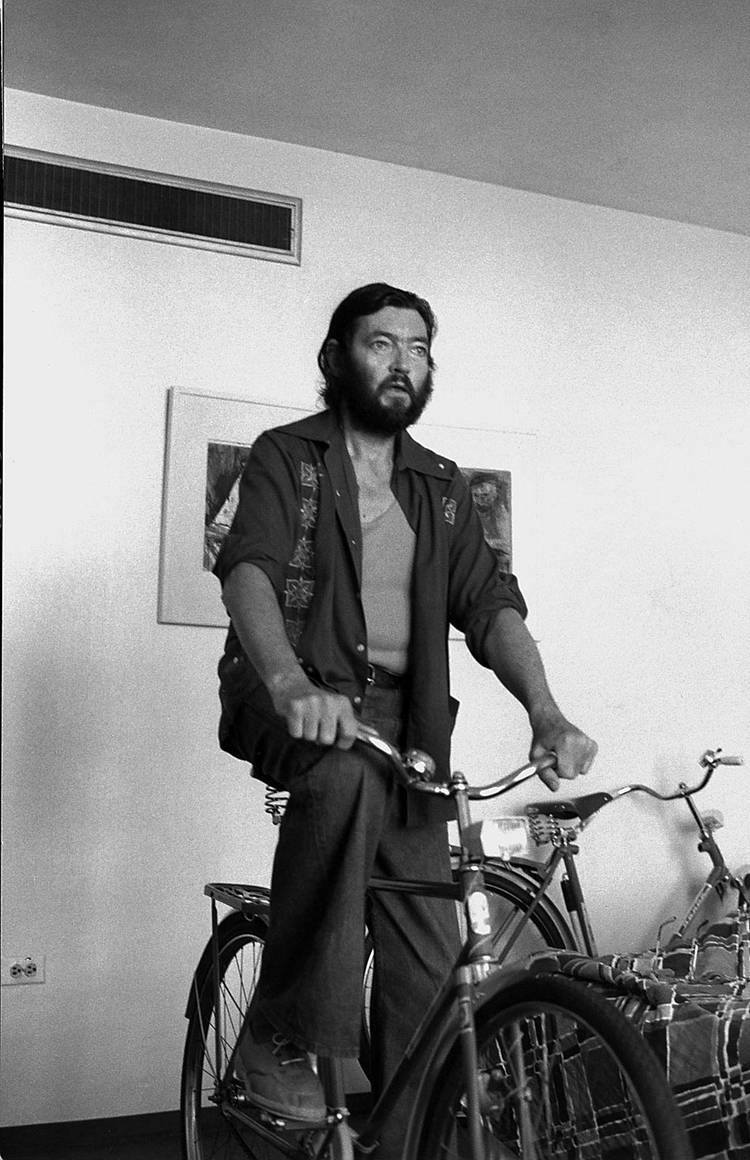

Dicho esto, debo matizar: Lenin no llegó a Berkeley, pero sí lo hizo un barbudo —que lo entienda quien lo quiera entender— que, cuando le preguntaron cuál sería su posición ante una posible intervención yanqui en El Salvador o Nicaragua, respondió: “puedes tener la seguridad de que no voy a estar esperándolos con un ramo de flores”.

III

Cortázar y Carol Dunlop volvieron a París vía marítima en el Axel Johnson, un carguero sueco que daba albergue solamente a seis pasajeros. Cortázar regresaba satisfecho, entusiasmado; pero, sobre todo, exhausto. En una carta que escribió a su madre a bordo, en algún lugar del Pacífico, dice: “Yo también envejezco, mamita, mis ojos se cansan mucho (los usé demasiado en esta vida) y me fatigo fácilmente; hay días en que me siento rabioso de no ser ya el que fui”.

En ese momento, Julio Cortázar era un escritor consagrado que recibía homenajes en vida: L´arc dedicó a él en exclusiva su número 80, y la revista Cuadernos Hispanoamericanos, en sus números de octubre-diciembre, publicó un “Homenaje a Cortázar” de 648 páginas. Daría la impresión de que nada le quedaba por hacer; no obstante, mantuvo intactos su compromiso político y su inquietud creativa. En los siguientes años, participó en comités de ayuda a Nicaragua, publicó un libro de cuentos más (Deshoras) e hizo, en mayo de 1982, junto con Carol Dunlop, el mítico viaje de París a Marsella que cristalizaría en Los autonautas de la cosmopista. Carol Dunlop murió en noviembre de ese mismo año y Julio Cortázar, el infatigable-imaginativo-lúdico-revolucionario escritor argentino, el 12 de febrero de 1984.

Todos tenemos momentos axiales en nuestra vida, aquéllos que marcan un antes y un después. También vivimos otros que podríamos llamar de síntesis, aquéllos en los que todos los planos de nuestra existencia confluyen armónicamente en nuestro ser, momentos de rotunda, aunque fugaz, plenitud. 1980 significó para Cortázar la última síntesis de su vida con una época que estaba por llegar a su fin.

***

Carlos A. López Navarrete. Estudió Historia y Letras. Varios años formó parte del taller literario de los Goliardos en el Centro Cultural José Martí de la Ciudad de México. En 2005, ganó el premio de cuento Punto de partida con el relato “Pedro Bartolomé”. Escribe relatos que quizá algún día vean la luz, y da clases de español y de literatura en secundaria. Lector 24/7.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra634