La Gualdra 578 / Migración / Literatura

Desde los años noventa, a partir del libro de mi autoría Mujeres que cruzan fronteras. Estudio sobre literatura chicana femenina (2010), empecé un camino para estudiar asuntos relacionados con el discurso territorial y simbólico de las fronteras, el tema migratorio, así como el análisis de textos de autoras chicanas, mexicanas, y de otras latitudes de este continente, donde han persistido los recorridos de personas del sur al norte en un sentido geográfico, literario, simbólico, cultural, histórico, y político. Las narrativas literarias migratorias presentan una actitud crítica que cruza, de manera legal e ilegal, itinerarios e identidades que han sido vigilados y censurados. El discurso literario crea alternativas éticas y estéticas, de modo que el viaje migratorio se ha representado desde diversas formas que oscilan del sur al norte.

En mi trabajo crítico literario, el tema migratorio alude de manera sensible a los distintos sujetos que emigran, quienes reactualizan el sueño americano, quienes crean rutas y nuevos mapas afectivos para evidenciar a la vulnerabilidad y las violencias que viven en sus trayectorias. La Secretaría de Migración los denomina paisanos, quienes han fluido en las redes migratorias a manera de rito de paso fronterizo. Surge la rememoración hacia el futuro, recuerdos del provenir de los que se quedaron acá y los que están del otro lado, entre las imágenes de la espera y la esperanza de los posibles reencuentros.

En este sentido, se resignifica la escritura femenina, nuevos roles, y otros retos en la representación de las narrativas contemporáneas en relación al tema de las mujeres migrantes, pues se había enfocado mayormente la experiencia de los hombres, por ejemplo, el hecho de resignificar las relaciones entre madres e hijas migrantes, así como los abusos cuando cruzan la frontera. Autoras como Margarita Oropeza con su novela Después de la montaña (1992), con un prólogo del autor chicano, Miguel Méndez; Texas (2013), de Carmen Boullosa; Dolerse. Textos de un país herido (2011) Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación (2013), de Cristina Rivera Garza y Valeria Luiselli, entre otras. La experiencia de las autoras y sus estancias académicas en los Estados Unidos les ha permitido vivir entre países, en medio de una literatura híbrida y trasnacional. En las últimas décadas, la migración de las “hordas” del sur, como lo afirma Laura Restrepo en Hot Sur (2012), emigran del sur al norte (entre el origen y destino).

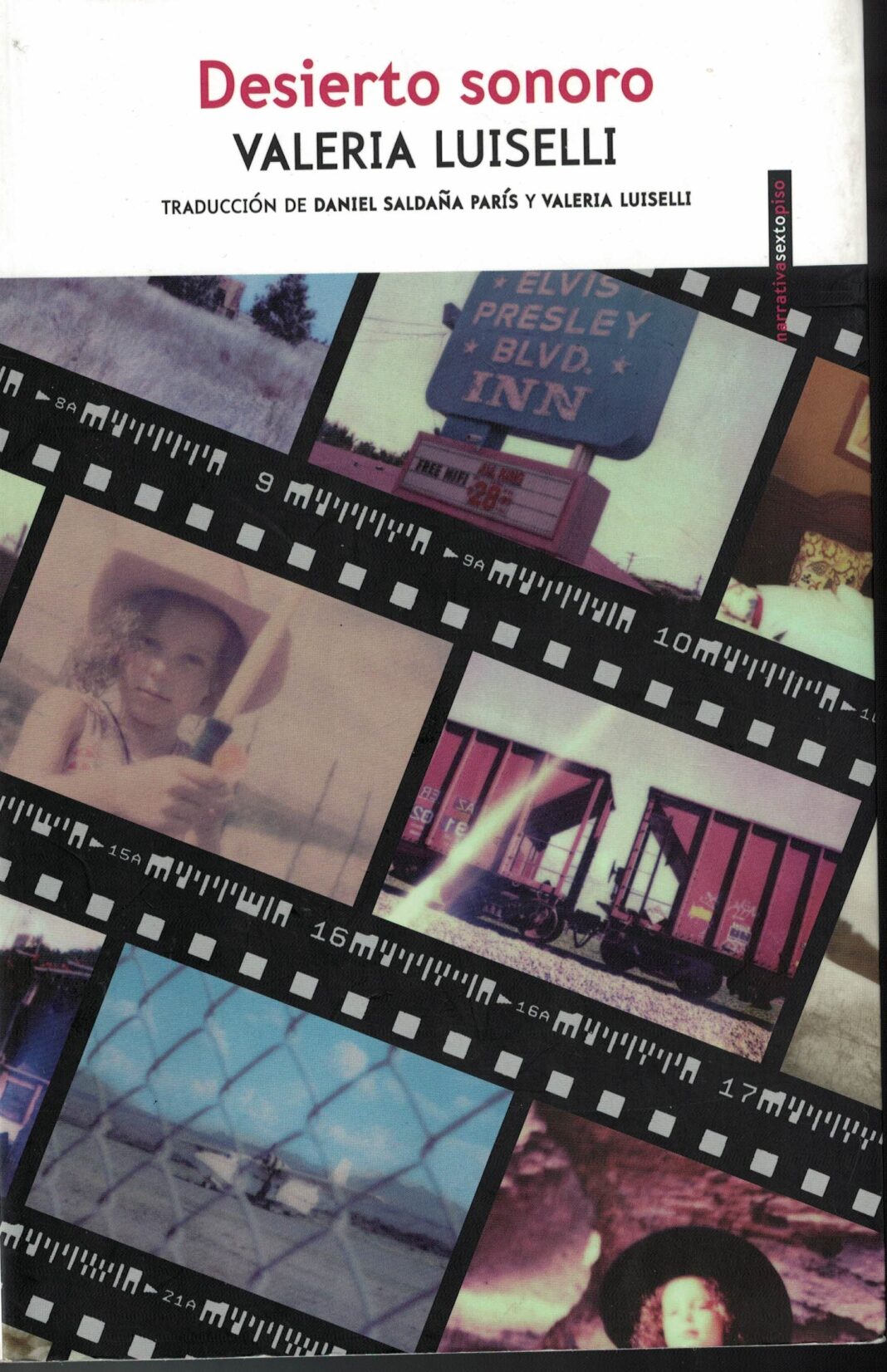

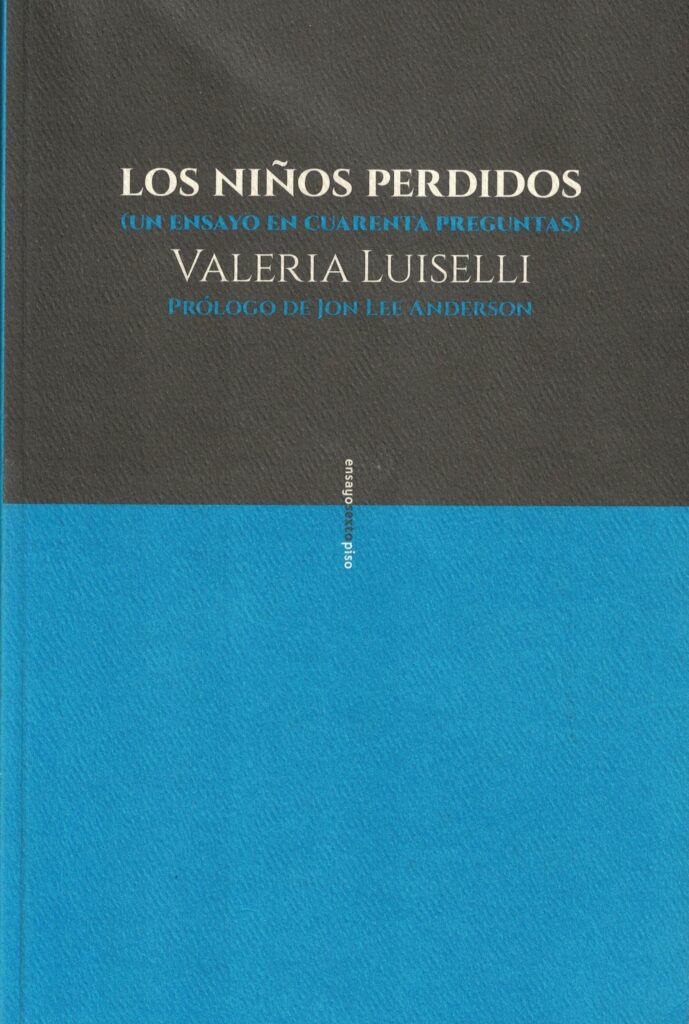

Uno de mis últimos trabajos es sobre Valeria Luiselli que en sus libros Desierto Sonoro (2019) y Los niños perdidos (un ensayo en cuarenta preguntas) (2016), traza puentes entre quién es Luiselli (su biografía) y quién es su personaje; vemos que la autora, el personaje, y la lectora se conectan. Su propuesta posmoderna borra los límites narrativos y de ficción para posicionar a la autora y su contexto, dando validez y verosimilitud a un texto “testimonial” que se narra desde la reescritura de lo leído para dar estructura a la metaficción. A través de la intertextualidad y el tiempo narrativo construye el recuerdo y la reflexión del pasado para crear sonidos futuros: “El sonido de todo y de todos los que alguna vez nos rodearon, el ruido al que contribuimos y el silencio que dejamos atrás”. (Luiselli, 2019, 46).

Los niños perdidos es un libro testimonial sumamente conmovedor, el cual es material para crear la novela Desierto Sonoro. La narración de su experiencia asume un profundo sentido político, estético y humano:

“¿Por qué viniste a los Estados Unidos?” Las respuestas de los niños varían, aunque casi siempre apuntan hacia el reencuentro con su padre, una madre, o un pariente que emigró a los Estados Unidos antes que ellos. Otras veces, las respuestas de los niños tienen que ver con la situación a la que llegan sino con aquélla con la que están tratando de escapar: violencia extrema, persecución y coerción a manos de pandilla y bandas criminales, abuso mental y físico, trabajo forzoso. No es tanto el sueño americano en abstracto lo que los mueve, sino la más modesta pero urgente aspiración de despertarse de la pesadilla en la que muchos de ellos nacieron. (Luiselli, 2016, 15-16).

Esta trayectoria literaria migrante continúa y se reactualiza en el presente de la escritura, al mismo tiempo que propone una retrospectiva hacia el pasado y la recreación de un futuro, donde la escritura literaria y la crítica puedan dar vida a prácticas poéticas y políticas hacia un pensamiento alternativo que reconozca las epistemologías del sur y la experiencia de las personas que cruzan diariamente la frontera entre México y Estados Unidos.

* UAEH UAZ.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra578