La Gualdra 481 / Op. Cit.

Instituciones

Conforme el siglo XX avanzó y la Revolución Mexicana comenzó a diluirse en el pasado y la historia, el país fue escenario del surgimiento de instituciones culturales; ya al amparo de la sociedad o desde la paternidad del Estado, y que en mucho contribuyeron a la recreación de un movimiento de creadores.

Fue en septiembre de 1934 cuando el Estado mexicano dispuso la creación de un organismo, el Fondo de Cultura Económica, cuyo “objeto es propagar en México la cultura económica, publicando y vendiendo libros de autores mexicanos y extranjeros”. Una decisión en apariencia burocrática, pero que al cabo de los años signó el derrotero de buena parte de la cultura de las décadas siguientes, y hasta nuestros días. Con la casa editora, México tuvo una herramienta de excelencia para la generación del arte y la ciencia, la filosofía y el pensamiento en general, proyectándolo asimismo al mundo.

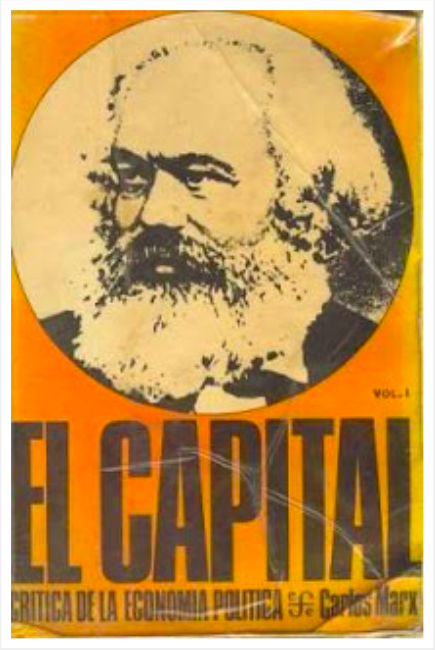

En el FCE se editaron, por primera vez en castellano, obras de autores clásicos de la ciencia política, la sociología y la filosofía. Fue esta misma editorial que puso en circulación El Capital, de Karl Marx, traducido del alemán por el maestro Wenceslao Roces, proveniente del éxodo de españoles al término de la República, quien también divulgó obra de Engels y Dilthey.

Nueve años después, también a instancia estatal, abrió sus puertas el Colegio Nacional, cuyo primer director fue Alejandro Gómez Arias, y donde concurrieron (lo hacen todavía) las personalidades más significativas de las ciencias y las artes.

“Reunir a los hombres más destacados de mi patria es un acto de unidad que al propio tiempo dimana optimismo en medio de las tinieblas —enfatizó en la ceremonia de apertura Gómez Arias—. Parece ser como si del cuerpo augusto de la Patria surgiera la vida misma, un arranque de fe renovada y un nuevo hálito de esperanza. No todo es obscuro ni gris; existen hombres superiores a quienes México tiene gratitud por lo que a México han dado y por lo que han hecho por México; parece que el reunir a estos hombres ha sido obra de milagro. El Colegio Nacional, su obra, no podrá medirse desde ahora, por la modestia con que nace, pero se le apreciará a distancia, en la perspectiva”.[i]

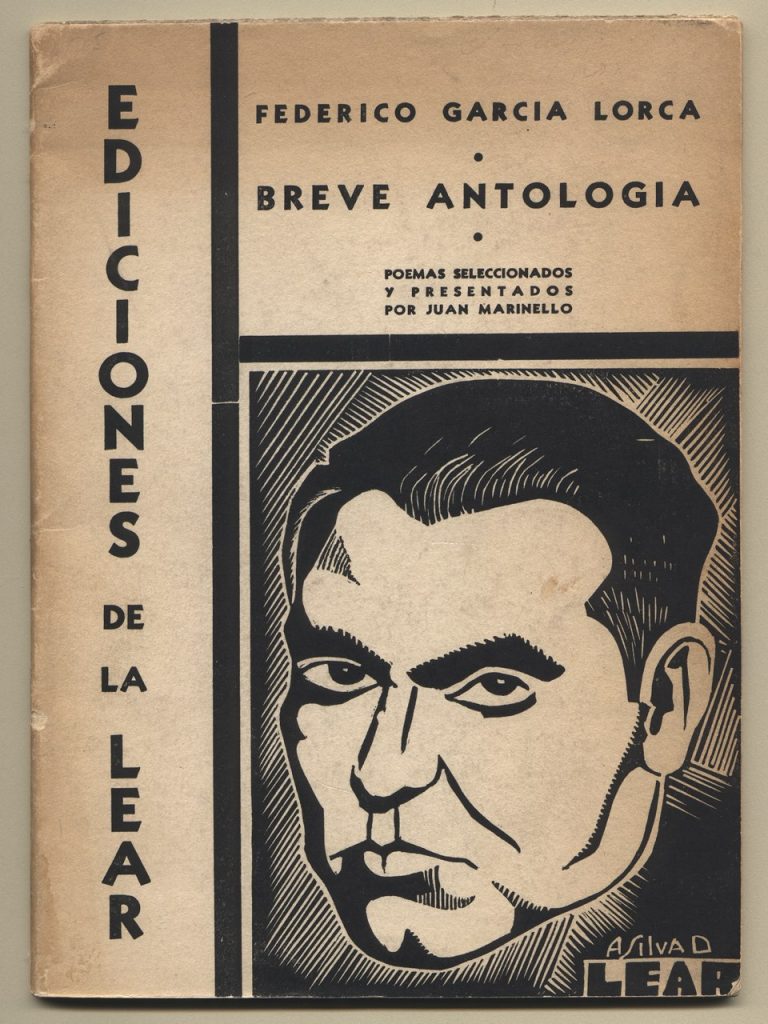

LEAR, TGP

Uno de los organismos más activos en la década de los 30 fue la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR). Sus actividades se prologaron por cinco años y a iniciativa del artista plástico Leopoldo Méndez. Se cuenta que en sus reuniones inaugurales confluyeron artistas e intelectuales de izquierda, varios pertenecientes al Partido Comunista Mexicano, como Juan de la Cabada, Pablo O´Higgins, Luis Arenal, Xavier Guerrero, Ermilo Abreu Gómez, Alfredo Zalce y Santos Balmori.

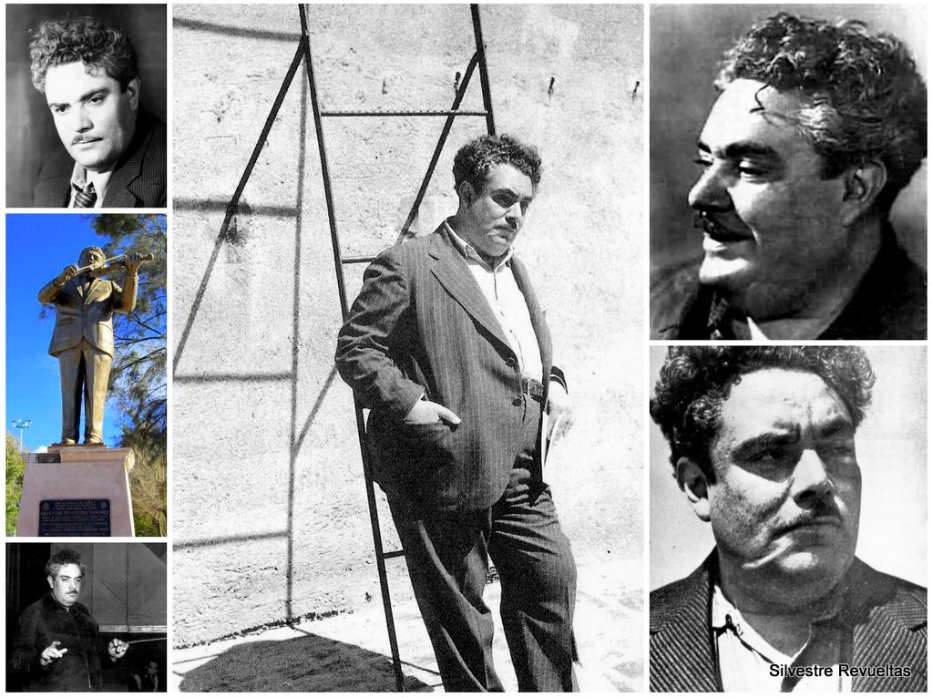

Paulatinamente el organismo fue creciendo en organización y representatividad, recibiendo a creadores de diversas disciplinas: José Chávez Morado, Raúl Anguiano, Silvestre Revueltas, Blas Galindo, José Pablo Moncayo, José Mancisidor, Germán List Arzubide, Octavio Paz y Gabriel Figueroa…

En consecuencia con el avance del fascismo de la época, el organismo se proponía unir a la intelectualidad del país para enfrentarlo, bajo el entendido del carácter revolucionario que debería de tener todo artista. Un pilar de organización de la LEAR fue la presencia de delegados mexicanos en las diferentes reuniones de artistas e intelectuales antifascistas que se realizaron en diferentes ciudades del mundo, destacando el efectuado en Valencia, en 1937. La defensa de la República Española fue también un eje de actuación del colectivo.

Como una escisión de la LEAR, a principios del mismo 37 comenzó sus actividades el Taller de Gráfica Popular (TGP), encabezado por Méndez, O´Higgins y Luis Arenal. El canon artístico fue la recuperación del grabado mexicano del siglo XIX.

Poblado de artistas comunistas, así como la misma LEAR, el TGP “no nació en un momento de descomposición” de la primera, sostiene Humberto Musacchio. “Por el contrario —enfatiza—. En abril de 1937 la Liga estaba en su punto más alto en cuanto a número de miembros, proyección social y presencia nacional e internacional. Contra lo que declaró (Raúl) Anguiano, la creación del Taller tampoco se debió a que la Liga hubiera adoptado “tintes oportunistas” ni a que fuera “ligándose en cierta forma al régimen en turno”. Conforme avanzaba el sexenio de Lázaro Cárdenas, el Partido Comunista, lo mismo que las organizaciones obreras y campesinas, iban “ligándose en cierta forma” o, más precisamente, en muchas formas al gobierno. La Liga también, porque la dirigían militantes del PCM y muchos miembros de ese partido trabajaban para el gobierno. Ese era el caso del Taller de Gráfica y sus miembros no manifestaron en esos años discrepancia alguna con la línea del PC, que era entonces su partido”.[ii]

Activo hasta la fecha, el TGP confirma la vigencia del arte “al servicio de las más diversas causas” y contradice la teoría de que el arte tiene su fin “en sí mismo”.

“En medio de precariedades sin cuento, con ayuda oficial escasa, la organización ha sobrevivido pese los virulentos pleitos de sus miembros y a la petulante incomprensión del medio artístico. De crisis en crisis, pasando de uno a otro domicilio y con notorios altibajos de orden estético, el Taller de Gráfica Popular sigue en pie y es la institución de su tipo más antigua del mundo, lo que no es poca cosa, pero es también la casa que bajo cualquier condición ha sabido hacerle honor a su segundo apellido y mantenerse como un centro de creadores que está orgullosa e irrenunciablemente al servicio de su pueblo”.[iii]

Exilio español

Imposible dejar del lado las aportaciones culturales y éticas que los integrantes del llamado Exilio Español dejaron en México, a partir de finales de los años treinta del siglo XX. La imposible “conservación de los esquemas republicanos”, la “desigual batalla” del pueblo español y el avance de la barbarie planetaria, tuvieron una respuesta ejemplar en nuestras tierras. Pueblo y gobierno mexicanos, encabezados ambos por el presidente Lázaro Cárdenas, abrieron las puertas a cientos de ciudadanos españoles a fin de que continuaran sus desarrollos personales y colectivos.

Los transterrados españoles tuvieron aquí “una paz solo amargada en la evocación de la patria lejana sumida en una larga noche de dictadura, en la que quienes allá quedaron sufrieron encarcelamientos, condenas de muerte y múltiples atropellos”, recuerda Francisco Martínez de la Vega.

“Entre nosotros trabajaron, sufrieron y gozaron. Y la tierra mexicana guarda los restos de muchos de ellos pero es, al mismo tiempo, asiento definitivo de los hijos que son ya plenamente mexicanos, miembros de nuestra comunidad y donde no pocos han alcanzado logros brillantes en la enseñanza, en el ejercicio de distintas profesiones y en las diversas expresiones artísticas a los que los llevó su vocación. Libres, dignos, esos hijos de los refugiados son ya definitivamente nuestros sin que por ello dejen de evocar la tierra de sus mayores”.[iv]

El Ateneo Español de México y la Casa de España,[v] son ejemplos de instituciones creadas ex profeso para la libre recreación del pensamiento y la creación. Al grado que la segunda, fue el antecedente del Colegio de México.

Fundado el 16 de octubre de 1940, el Colegio de México ha mantenido ininterrumpidamente sus labores, “convirtiéndose en uno de los centros de investigación y docencia más destacadas en el mundo hispánico, por lo cual ha recibido numerosos reconocimientos. En 2001, el Colegio fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, por la excelencia y prestigio adquiridos a lo largo de los años […]. Si la figura de Lázaro Cárdenas dominó los orígenes, la gestión del proyecto cultural se debió a dos grandes hombres de letras mexicanos, que lo presidieron de manera sucesiva: Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas. Ellos dirigieron La Casa y pusieron los cimientos del Colegio que hoy conocemos.[vi]

Música

La nueva identidad nacional tuvo en las expresiones creativas musicales una justa correspondencia. Rompimiento y búsqueda fueron su constante, desde la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional (1929) hasta la consolidación de un listado de autores e intérpretes reconocidos internacionalmente, y que tiene en Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Daniel Ayala y Silvestre Revueltas sus mejores ejemplos. (Imposible olvidar además el compromiso social emprendido por Revueltas, impulsador de instituciones y acciones dentro y fuera del país).

“Brillo, color, exuberancia, imaginación caracterizan su obra escrita, en su totalidad —prácticamente—, durante los diez últimos años de su vida. Mezcla asombrosa de conocimiento, intuición y expresividad”, pondera José Antonio Alcaraz, y compara:

“Situado por temperamento y naturaleza en las antípodas de Chávez, a la par de este, Revueltas edifica los fundamentos de la tarea musical creativa para México, con gozosa expansividad, mientras Chávez opta por el rigor y la disciplina. En apariencia la situación se polariza, pero la realidad resulta muy distinta pues los músicos que reciben la influencia de Chávez y Revueltas —en muchos casos como producto de haber estudiado directamente con ellos— efectúan una síntesis de ambas situaciones y las tendencias que de ello derivan”.[vii]

Ninguna pluma como la de su hermano, José, para describir la grandiosidad artística y humana de Silvestre:

“Silvestre nació absuelto porque previamente ya era un ser condenado sin remedio. El era la condenación misma, su propio cuerpo del delito, la condenación en estado de gracia concebida sin pecado original, definitiva y pura, y no había nada que absolver más allá del hecho justísimo y aterrador de ser Silvestre el condenado, de estar condenado a ser Silvestre. Porque, en suma, Silvestre no es nada, sino una predestinación consumándose día con día, un compromiso adquirido desde antes, la fidelidad al pacto de autoelegirse únicamente en una sola forma, con exclusión de cualquier otra, y no ser sino aquello que era, pues de lo contrario desertaba de Silvestre, huía de su condenación de la única a través de la cual podía ejercer el oficio del espíritu, que no era el de la música, claro está, sino por el contrario, del que la música era un simple instrumento, como pudiera haberlo sido la santidad o el crimen. Es decir, porque solamente puede ejercerse el espíritu en su condición de esa voluntad libre que elige lo que le está predestinado, y que se transforma en una voluntad superior, entonces, cuando elige conscientemente solo aquello, y únicamente aquello, para lo que a su vez está elegida. En esto radica la suprema intrepidez, el dolor y la valentía, la soledad desorbitada y promisora, de este ser tan lleno de las más humanas y nobles impurezas, de este pedazo de violencia corporal, y este existir apasionado, al que damos, a falta de otras palabras, el nombre de Silvestre Revueltas”.[viii]

Involuntario autorretrato, escribió José Emilio Pacheco,[ix] a partir de la mirada del hermano muerto (Yo me arrojo a los pies de Silvestre y hundo mi rostro entre ellos. Son unos pies calientes, unos pies que arden y me queman los labios como una llama, en este abrumador incendio de su muerte), y desde la convicción de la lucha por un mundo mejor.

Final

Al momento de realizar un balance del movimiento cultural mexicano entre los años veinte y cuarenta, no es posible soslayar al menos los siguientes aspectos:

- El impulso que el movimiento revolucionario generó en todos los aspectos de la vida de los mexicanos, y que, al mismo tiempo,

- hizo posible el reconocimiento y la generación de país multilingüe, multiétnico y multicultural.[x]

- La recepción de manifestaciones de otras partes del mundo y su integración a lo nacional.

- La promoción de la cultura desde el naciente Estado, hecho inobjetable a la fecha, y sus consiguientes políticas, entre las que destaca la educativa encabezada por la Presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), como también sus apertura y solidaridad brindadas a quienes por esos años sufrían en carne propia los horrores del avance del fascismo en el mundo.

- El vínculo entre los creadores y el compromiso social, incluso al margen y a contracorriente de las organizaciones formales.

- La consolidación de instituciones que, al paso de los años, no solo han mantenido su compromiso con los actores de la cultura y la difusión sino que han representado espacios de prácticas democráticas.

La cultura nacional y sus protagonistas observaría posteriormente nuevos derroteros, en muchas ocasiones encabezados por colectivos y personas vinculados a una sociedad cada vez más consciente y activa, y en la apuesta permanente por la transformación.

* Periodista y promotor cultural. Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudió Ciencias Políticas y Administración Pública. Colabora en Milenio y otros medios nacionales. Fue miembro del Partido Comunista Mexicano desde 1978 y hasta su disolución. Ver primera, segunda y tercera parte de este artículo en: https://ljz.mx/2021/05/10/el-movimiento-cultural-mexicano-anos-veinte-a-cuarenta-primer-parte/, https://ljz.mx/2021/05/18/el-movimiento-cultural-mexicano-anos-veinte-a-cuarenta-segunda-parte/, y https://ljz.mx/2021/05/24/el-movimiento-cultural-mexicano-anos-veinte-a-cuarenta-tercera-parte/

[i] www.colegionacional.org.mx

[ii] Humberto Musacchio, El Taller de Gráfica Popular, FCE, México, 2007, p. 44.

[iii] Ibidem, p. 39.

[iv] Ver: El exilio español en México (1939-1982), FCE, México, 1982, p. 11.

[v] De acuerdo a Silvio Zavala, la Casa de España “era una creación mexicana para acoger a estos emigrados y muy pronto allí siente usted la presencia mexicana y los propios directivos mexicanos la transforman en Colegio de México y la cambian. ¿Por qué? Porque ya había concluido el fenómeno inmediato de la emigración y se pensaba que debía ser un trabajo permanente y propio del país que lo sustentaba”. En: El exilio español en México…, p. 909.

[vi] www.colmex.mx

[vii] José Antonio Alcaraz, en Introducción a la cultura artística de México…, p. 41.

[viii] José Revueltas, “Apuntes para una semblanza de Silvestre Revueltas”, en: Las evocaciones requeridas (Memorias, diarios, correspondencias), Era, México, 1987, Tomo II, p. 287.

[ix] José Emilio Pacheco, “Revueltas y el árbol del oro”, En: José Revueltas, Las evocaciones requeridas…, Tomo I, p. 17.

[x] “Esta nación conflictiva descubrió todos los estratos de su riquísima cultura, luchó cuerpo a cuerpo con todas las contradicciones heredadas y señaló ahora la aparición de una nueva sociedad hispanoamericana, solo moderna si primero era capaz de cobrar conciencia de sí misma, sin excluir ningún aspecto de su cultura —escribe Carlos Fuentes—. La revolución en México reveló esta realidad cultural. Pero las exigencias inmediatas y a menudo confusas de la política nacional e internacional habrían de relegarla, constantemente, a la oscuridad. La mirada de nuestra modernidad pronto fue la distancia entre nuestra fragmentación política y nuestra unidad cultural. Y la pregunta que nos dirigió el tiempo fue la de saber si podíamos identificar a ambas, política y cultura, haciéndolas cada vez más auténticas, más completas y más constantes con nuestra realidad más profunda. Las sucesivas crisis del mundo hispánico a lo largo del siglo XX serían un desafío, aproximándonos a veces, pero a veces separándonos, lamentablemente, de este ideal”. Carlos Fuentes, El espejo enterrado, FCE, México, 1992, p. 202.