La Gualdra 625 / Poesía / Libros

I

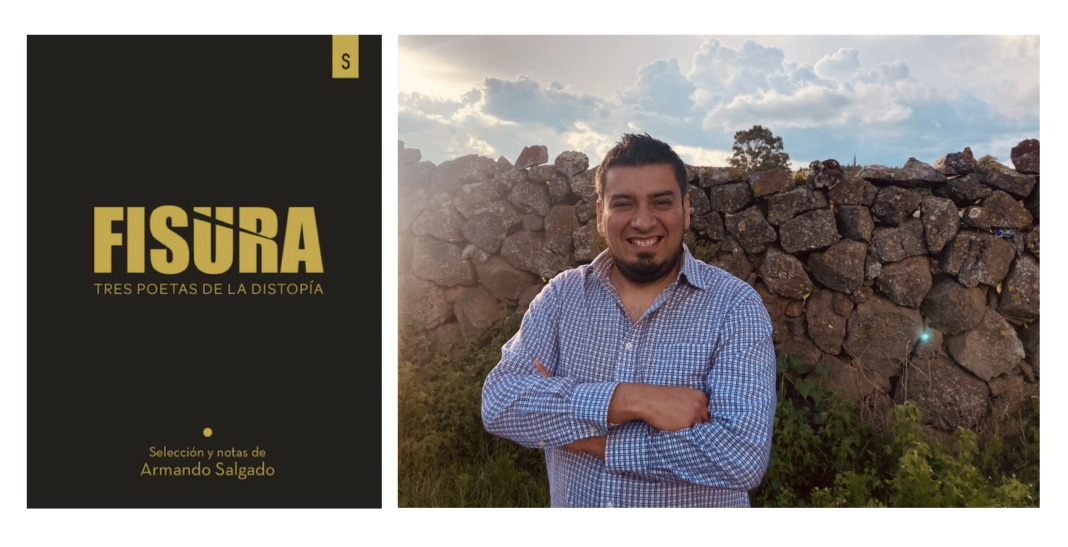

El trabajo editorial de Enrique Carlos Cisneros y Rodrigo Torres Mejorada en Sombrario Ediciones es exigente, cuidadoso y de buen gusto; artesanal y, por lo tanto, sus libros se elaboran bajo su propio cuidado. He tenido ocasión de ver varias de sus publicaciones y de acercarme meticulosamente a dos de ellas. Como es el caso de Fisura, de Armando Salgado.

Cuando vemos en el título de la plaquette que incluye la palabra “distopía” hay que asumir que nos vamos a enfrentar a un discurso con comentarios sociopolíticos. Se supone que las distopías nos muestran un escenario futurista, catastrófico, a veces apocalíptico, resultante de nuestros propios actos. Toman como material de trabajo el presente para visualizar cómo podría ser el futuro si seguimos siendo la basura que somos. Antes de empezar a leer el libro de Armando, ante el título pensé: “pero ya estamos viviendo en una distopía”. Un pensamiento desolador, claro, pero que cualquier persona medianamente sensible y realista podría llegar a tener. Al adentrarme en la lectura, encontré un pequeño abanico de voces poéticas que también plantean la distopía del ahora.

En el epígrafe de Camus, el recorte de La Peste nos deja pensando en un problema severo, que más adelante confirmaremos que se trata de la pandemia por Covid 19. En Camus, la peste no puede pasar desapercibida por las emociones de la gente. Dice, palabras más, palabras menos, que modifica el corazón de las personas. Pero en Fisura, alguno de sus protagonistas parece más bien hacer visible que no. Aunque ésa es la postura del personaje. ¿Cuál es entonces la postura del autor?, ¿considera que cambió el corazón de las personas tras la pandemia?, de haber cambiado ¿lo hizo para bien o para mal? Como docente y escritor Armando Salgado tiene diversas herramientas de observación e incluso de medición, por lo que vale la pena sondear sus cavilaciones al respecto, incrustadas en las fisuras de los fragmentos poéticos que integran el libro.

II

En los poemas no se hace tan manifiesto el confinamiento ni el problema en general del Covid. Pero sí se expone en las notas finales. Sin embargo, presenciamos desde la intimidad de sus protagonistas ciertas querellas que se acentúan con la pandemia.

Los personajes–autores son: Mina Natalie (Los Ángeles, 1983), Javier Ánimas (Valparaíso, Zacatecas, 1967) e Isabella Martín (Mérida, Yucatán, 1971). La querella de Mina es el pochismo, la migración, una dolencia border, tipo Gloria Anzaldúa y, por lo tanto, de clase. Ésta que se encarna en un bien ensayado idioma pocho, si es que este término es aplicable también al roce de chileno con gringo. Javier Ánimas, a su vez, habla sobre otra poeta: Leïla Slimani, y critica la desigualdad, la ignorancia / ubicadas en Marruecos–Francia y revestida por la colonialización–decolonialización–migración–lenguas hegemónicas y la historicidad violenta de todo lo mencionado. Mientras que Isabella Martín, en un registro de ensayo, encara algunas utopías, como el socialismo, y entonces nos traslada a Cuba. Cabe decir que Isabella se parece un poco a Leila por la presencia de la abuela en la obra de ambas.

III

Hablando de la estructura de Fisura, encontramos una hibridez genérica en la que predomina el ensayo, aunque es mucho más evidente, visual y técnicamente en los poemas de Isabella Martín, donde Armando nos presenta un ensayo fragmentario y desdoblado: cada poema, podríamos decir, está compuesto por dos ensayos íntimos, personales, donde la voz poética se posiciona (como Armando define al poeta) como un testigo / pasajero de una época. El ejercicio es: un poema en prosa, seguido de una suerte de nota al pie que es el ensayo y que tiene como lectora ideal a la abuela del personaje. Un ejercicio que, por cierto, había visto en una autora cubana.

En la primera poeta, la estructura es la propia lengua, como un ente vivo que contiene pensamiento e ideología, historia, mientras que en el segundo autor se trata de poemas más directos. La coincidencia es que los tres narran y parecen recuperar los discursos de la pandemia en una suerte de escritura palimpséstica.

En este mismo sentido, hay que mencionar la intertextualidad de la obra, expuesta ya desde la mención a Camus: su distopía, un comentario social que forcejea entre la idea de que la peste se vuelve un instrumento de poder, de dominio, de alienación, porque la gente de pronto se entera de la vulnerabilidad, pero también se plantea como la posibilidad de que se vuelva más gente, más humana. Y me pregunto si el coronavirus hizo algo así con nosotros. Se dice que todavía no estamos conscientes de sus verdaderos estragos, pero algo evidente es que hizo más digital la vida y causó fisuras severas en el ámbito educativo y en la convivencia. Pienso a Armando como maestro y me pregunto si esta fisura está contenida en el título del libro.

Otros intertextos e ideas refieren:

-

-

- Rafael Cadenas es un soplo de desilusión, como los personajes de Armando.

- Bradbury asoma sus predicciones sobre la tecnología, una de las más fuertes se reforzó con la pandemia: la pantalla siempre encendida.

- Leila Slimani se pronuncia por la universalidad de las sociedades y critica la mirada de las potencias sobre los países en desarrollo. Habla sobre convivir de manera no sectaria.

- Álvaro de Campos, leído por Isabella, viene a recordarnos que hay un ejercicio de heterónimos, aunque con un juego de ruptura de la cuarta pared.

- La propia distopía nos revela que ya fuimos alcanzados por todo.

-