La Gualdra 278 / Notas al margen

¿Quién, en estos tiempos, se atrevería a decir que los libros son perjudiciales y dañinos? Sólo un loco, un demente que aborrezca el conocimiento, que esté contra el derecho universal que el hombre, sin importar su raza o condición social, tiene a la educación. El aura benéfica que se ha impreso en los libros es hoy un lastre, más que un logro histórico.

No siempre el libro fue bien visto, ni siquiera entre los intelectuales. Es bien sabido que Sócrates pensaba que la escritura terminaría por arruinar a las nuevas generaciones de lectores, socavando su memoria y haciéndolos esclavos de la palabra escrita. Los textos sagrados hebreos no eran en sus orígenes tan inofensivos como

hoy nos parecen a los occidentales; eran más bien dignos de temor y servían, además de para conservar cierta memoria histórica, para esparcir entre la población una dosis de terror que mantuviera el orden. Basta recordar los múltiples castigos con los que azotaba Yahvé a los que osaban acercarse al Arca de la Alianza, donde se supone estaba su Verbo y el Dios mismo.

Envueltos en todo ese misticismo arcaico crecieron la palabra y el libro. En la Edad Media los lectores no eran dignos de admiración -al menos no como la entendemos ahora-, más bien infundían un tipo de respeto que fácilmente se confundía con el miedo. Y es que, claro, el libro significaba conocimiento, pero éste no sabía de derechos civiles y democracia. Era más bien una palabra que, oculta en las universidades, servía como sustento para las guerras y la dominación de los otros. El conocimiento, al igual que la lectura y los libros, estaba vedado a los infelices silvestres que apenas y sabían leer el mundo que los rodeaba; por otro lado, el clero y la aristocracia ostentaban la lectura como una llave no sólo para saber más, sino para mantener el secreto de su poder sobre los otros.

El ascenso de la burguesía también permitió que ciertos «lujos aristocráticos», como la lectura, empezaran a «vulgarizarse». A partir de ahí ya no hubo quien parara el virus de los lectores de a pie. Ya Ortega y Gasset, ese «aristócrata con vocación de pedagogo» -dice Serna-, lo preveía en su Rebelión de las masas. Y es que Gasset no niega al vulgo el derecho al aprendizaje, sino que lo provoca, reta a una masa que se niega a conocer, apalea a los perezosos ignorantes como Cristo hizo con los mercaderes. «A diferencia de Nietzsche, que observaba con asco y desprecio el surgimiento de un público autosuficiente, que ya no reconocía autoridad alguna, Ortega se propuso educarlo desde las páginas de los diarios, es decir, combatió al enemigo desde su propio terreno» (Serna). Esta intromisión de la lectura, de los libros en la cotidianidad del vulgo, transformó tanto a los libros como a la masa que se rebelaba exigiendo el conocimiento, la educación, la igualdad.

No sólo en los diarios, también en las charlas de café, en el día a día, con best sellers que hoy se han vuelto clásicos indiscutibles, desde El Quijote, Madame Bovary, las novelas de Jane Austen, hasta Cien años de Soledad o 1984, pasando por autores que fueron verdaderas personalidades del espectáculo; Shakespeare tal vez haría telenovelas hoy día. La literatura, la palabra escrita fue invadiendo el mundo cotidiano y con ella llegaron los lectores voraces que consumían todo lo que les daba la industria editorial, a veces, sin preguntarse lo que estaban comiendo. No hay mucha diferencia entre las amas de casa que hoy se emboban todo el día viendo telenovelas, las liberales entusiastas que se zambullen en 50 sombras de Grey, y Emma Bovary, o entre Alonso Quijano y los adolescentes -o treintañeros- que siguen comprando cualquier videojuego que les permita ser más de lo que son en esta insípida realidad.

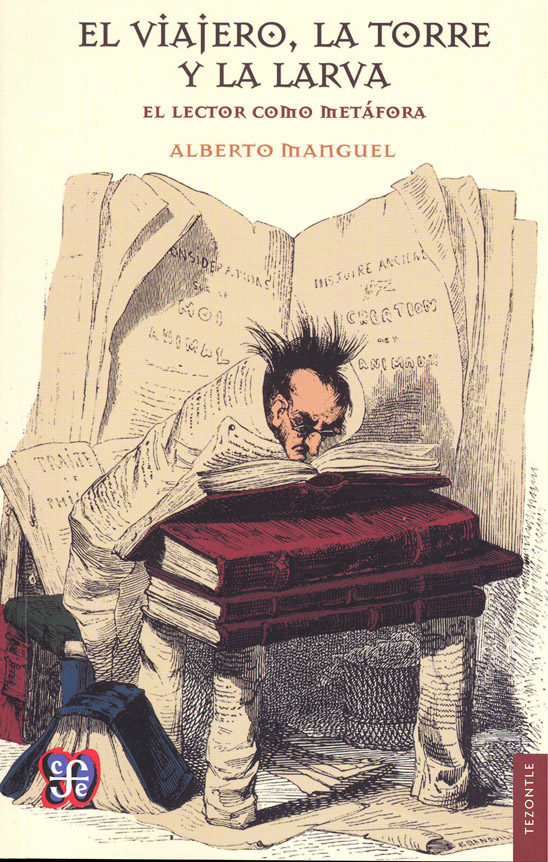

Con esto quiero decir que el libro no es sólo sinónimo de conocimiento, también de enajenación, de escape. En El viajero, la torre y la larva, Alberto Manguel asemeja al lector con un viajero, pero también puede que sea un sujeto encerrado en una torre, alejado del mundo real, escapando de sus semejantes a través de montones de papel encuadernado; o quizás puede que sea una larva, un bicho que sólo «chupa» información de lo que lee, lleno hasta el hartazgo de «conocimientos inútiles» que van a terminar convirtiéndolo en una especie de zombie con olor a podrido. «Se suele representar a los lectores como presas de seres imaginarios, víctimas de sucesos irreales, devoradores de libros, que a su vez son devorados por monstruos literarios». El lector como un aislado social, presa de sus propias fantasías, enajenado y extraño al común de los mortales es lo que Manguel asimila al necio de los libros, un «lector omnívoro que confunde la acumulación de libros con la adquisición de conocimiento, y que termina por convencerse de que los hechos que se narran entre las cubiertas suceden en el mundo real». Para el escritor argentino la importancia de la lectura recae en el diálogo que pueda establecerse entre los libros y la vida misma.

Así, cuando los libros llegaron a la mano del vulgo y la lectura se volvió de dominio público, con ellos no sólo llegaron sus beneficios, sino también los vicios que ya desde las universidades medievales habían hecho estragos entre los eruditos. Hoy todo mundo lee y es extrañísimo encontrar una persona analfabeta -en el sentido estricto del concepto-, pero no todos son tan sabios como San Agustín, ni tan críticos como Gasset. La lectura ha producido no una masa educada y culta, sino una bestia pedante con miles de cabezas.

Es gracias a esa políticamente correcta pedantería que la lectura se ha vuelto un acto benéfico y milagroso, tan es así que sería prácticamente imposible encontrar a alguien que te dijera que leer es «malo». Es precisamente entre los analfabetas funcionales -aquéllos que saben leer y no leen- que más se escucha sobre los beneficios de la lectura. Desde los ya consabidos bienes intelectuales hasta -en fechas recientes- los beneficios a la salud que te deja la acción de descifrar unos cuantos signos impresos en una hoja de papel.

Vivimos en el momento histórico en el que más se ha leído, desde el comienzo de la humanidad. Entre mensajes de WhatsApp, Messenger, estados de Facebook, tuits, artículos en internet, anuncios en la calle y en el mundo virtual, cada persona debe leer en promedio mucho más de lo que leía alguien a inicios del siglo pasado. Pero la lectura nunca se había hecho de una manera tan superficial, el vulgo democratizó el conocimiento y con ello también redefinió el derecho a la estupidez. Para mal o para bien hoy no existen los estúpidos, porque quien ignora está a un click siempre de saberlo todo. El conocimiento se vulgarizó no en un sentido meramente político, sino en un sentido práctico, si antes el conocimiento significaba poder y exclusividad, hoy se ha vuelto una herramienta indispensable para transformar lo inútil en dinero. La información es hoy la panacea de la educación, y el conocimiento es un slogan para atraer jóvenes universitarios que buscan ascender en su estatus económico. La lectura dejó de ser un medio y se convirtió en un fin. Uno no lee para vivir, para aprender, o para ignorar menos, que diría Sor Juana; lee porque ahí deben llegar los que saben, porque el libro es el lugar de los intelectuales; van al libro como a lugar de descanso y no como quien se arrima a una tormenta: ése es el error.

Para Manguel otra vez tiene que ver con la metáfora del viajero: «El viaje actual no tiene destino. Su propósito no es movernos sino permanecer en el mismo lugar, […] como sucede con nuestros nuevos hábitos de lectura. Desafortunadamente estos métodos no sólo afectan al viaje y la lectura; también afectan nuestros pensamientos […]. Nuestras funciones intelectuales no sólo requieren conciencia de nosotros mismos, sino también de nuestro paso por el mundo. Ahora debemos volver a aprender a leer lentamente, de manera profunda y abarcadora, ya sea sobre el papel o en la pantalla: para viajar con el fin de regresar con lo que hemos leído».

No existe viaje sino hay regreso. La lectura implica un volver que nos vuelve verdaderos viajeros. En ese sentido el primer lector -y el primer viajero- fue Ulises, quien regresó de Troya para recuperar a su mujer y a su hijo. Sin retorno no hay héroe, parece decirnos Homero, y en ese primer viaje está la primera gran metáfora del que lee. Para Manguel, el verdadero lector no es el que se extravía en los libros, sino el que regresa a su Ítaca y lo cuenta. Un lector activo, uno que se revitalice con la lectura y no use los libros como un cementerio. Dice Serna que Schopenhauer, a pesar de lo que opinaba de la lectura, «creía en ella como un punto de partida, no como uno de llegada»; los libros son un puerto para zarpar, no una playa paradisiaca.

Entonces, ¿qué daño nos han hecho los libros?, ¿en qué tormentas nos hemos internado por su causa? A Sherezada la salvó la ficción pero a cuántos de nosotros no nos ha traído malos tragos. Para saber cuánto daño nos pueden hacer estos artefactos intelectuales, realicé una lista sobre algunos de sus mil y un males; de ella hablaré la siguiente semana.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_278